Musician's Voice vol.19: interview

2015/11/12

狩俣道夫

フルートを開放する事

狩俣道夫(かりまたみちお):フルート、ソプラノ・サックス、ヴォイス。1959年生まれ、沖縄県出身。アメリカのベルモント大学で現代音楽を中心に作曲と音楽理論を専攻。卒業後、新宿ピットインでの演奏を皮切りに、日本での演奏活動を始める。現在、フリーフォームの即興演奏を中心に、「愚弁」「波流乱満 地獄変」「騾馬三世」「ぬばたまり」等のユニット、灰野敬二とのデュオシリーズ等で活動中。2016年、初の自己名義作『ノーアンブレラ、ノータンギング、イフ ノット フォー ザ ルーム』発表。

■狩俣道夫というフルート/サックス奏者は、東京の即興音楽、音楽と身体パフォーマンス、アンダーグラウンドロックなどのシーンでは知らない人の方が珍しいほど、多くの重要なグループで長く活躍してきた存在かと思いますが、しかしこれまで自己名義での録音をしてきませんでした。なぜ録音をしなかったのでしょうか。

単純に、録音にあまり興味がなかったのです。20年以上、月10本を超すライブを続けてきましたが、そのぐらい、私にとっては人前で演奏することが一番でした。また、ライブでないと、私が良いとする音楽が伝わらないのではないか、とも思っていました。

私は、ナチュラルな前衛でいたいという気持ちがあります。ナチュラルというのは、一部の現代音楽のように頭で考えて作曲し、あるいは実験音楽として色々な事を試し…というたぐいの前衛ではなく、もっと自然に自分の中から出てくるものとしての最先端、というイメージでしょうか。絵画に例えれば、ピカソのように「どうやって多面体を2次元にあらわすか」とか、そういうものではなく、絵の具をぶちまけたような、ナチュラルなもの。そのまま出すという感じなのです。動物が吠えるように、赤ちゃんが欲求のままに泣いたり暴れたりするように。そういう形で演奏できれば、いちばん良いのではないか。そういう「ダイレクトに出す」という格好良さというものを、自分は音楽に感じている。こう感じていたもので、「ダイレクトに出す格好良さ」というものは、録音では伝わりにくいのではないかと思っていたわけです。

今になって録音に興味を示したのは、望月治孝さんの新作が決め手でした(*『el idioma infinito』Bishop Records, EXJP019)。彼はサックスのソロ・インプロヴィゼーションという、ライブでないと伝わりにくいような活動を続けてきて、しかしそれを録音でも素晴らしい形で残した。私は、年齢的にもそろそろ死んでしまうかもしれないし、指がいつ動かなくなってもおかしくない。望月さんの録音で、私も少しずつ録音を残して行っても良いのではないかと思うようになりました。

■ここまでの話だと、狩俣さんを知らない人は、インプロヴィゼーションやフリージャズの専門家のような印象を受けると思うのですが、しかし音大(ベルモント大のベルモント・スクール・オブ・ミュージック)では作曲と音楽理論専攻でしたよね。どこで、作曲家から演奏へとシフトしていったのでしょうか。

学生の頃は、自分が作曲をすると、その作品を演奏してくれる学友が周りにいて、またそれを発表できる場もそれなりにありました。それが学校から離れると、自分で演奏家を集め、コンサートを主催しなくてはならない。これが面倒になってきました。そうなると、人に演奏を依頼するのではなく、自作自演する機会が次第に増えていきました。自作自演の際も、最初は紙に書いていたのですが、自分で分かっているものを演奏するのであれば、一度紙にする理由は何なのだろうか、それは必要なのだろうかと思うようになり、そして紙に書くことも減っていきました。

専攻がセリーでしたから、最初の頃に行っていた自作自演も、音列を作り…というものもありました。しかしそれも途中からやめました。人前で演奏していると、そういう理屈上にあるものよりも、もっと「格好良いもの」を…というと語弊があるかもしれませんが、音楽の中でもダイレクトに訴えるものを重要視するようになりました。だから、欲求としては訴えるもの、格好良い音楽にはしたいと思っているのです。

ダイレクトといっても、本能のままではあるのだろうけれど、格好悪い演奏というものもあります。つまり、本能のままであればよいというのではなく、本能のままであるが故に開けてくる音楽の「格好良い」部分を扱いたいわけです。分析するのであれば、集中力とか技術力とか、まあ色々と出てくるとは思うのですけれど、この辺りはバランスなのでしょう。人前で演奏するのが自分の本分と思っているので、格好良いとナチュラルなもの、このせめぎあいが常に自分にあります。

■なるほど。私も現代音楽には相当にのめり込んで、聴きも学びもしましたが、現代曲で自分が良いと思ったものは、実はシステム上で合理であるかどうかではなく、その末に選ばれたサウンドが強靭でありえるかどうかではないかと思う時があります。

私がいう「格好良い」というのは、近藤さんがよく言う「強さ」「強靭さ」と同じ意味なのでしょうね。私はセリーを貫いて作曲を続ける人や、セリーの合理性を「美しい」と捉える人を全く否定しません。ただ、私のいう「格好良い」は…。クラシックの場合だとレパートリーが皆同じなので分かりやすいと思うのですが、同じ曲を演奏しても格好良い人と、そうでない人がいるでしょう。そこに何があるか。私はたしかに作曲を専攻してはいたのですが、現代音楽を突き詰めた末に今の自分の音楽がある、とは語りたくないのです。

■なるほど。ではその狩俣さんの演奏や音楽についてですが。狩俣さんはフルートのほかにサックスも演奏なさいますが、なぜ今回の録音では、すべてをフルートで行おうと思ったのでしょうか。

私の楽器の専攻はフルートでしたから。サックスは2~3番目でした。サックス奏者のイメージが強いとすれば、ライブを行うようになった時に、サックスの需要が高く、サックスの演奏機会が多くなった時期があったからかもしれません。

フルートは、ダイレクトに自分の音を出せる楽器だと思っています。サックスはどうしてもリードの音になってしまうし、金管は唇の音になってしまう。しかしフルートは、極端に言えばただの筒ですからね、自分の声や息そのものです。今回の録音には曲と即興演奏の両方が含まれていますが、即興演奏は自分で聴いていても安心していられます。自分そのもの、という感覚です。何が正しいとか何が間違っているとかは、即興演奏をするようになってからはなくなりました。自分そのものなのです。

■狩俣さんのフルートは限りなく尺八に近いものに聴こえます。

もともとクラシックのフルートを習っていたのですが、篠笛も師事していたことがあるのです。フルートと篠笛は似て非なるもので、アプローチがまるで違うのです。フルートに限らず、西洋の管楽器は、すべてタンギングが重要です。しかし日本の管楽器は、息の音がそのまま音になり、またその音がそのまま勝ってしまう。曲を聴くと分かりやすいのですが、西洋であれば確実にタンギングする所でも、日本音楽ではタンギングをしないという事が非常に多い。私はフルートと篠笛のどちらの表現にも魅かれており、その間で揺れている間に、それがそのまま自分のスタイルになってしまいました。

■フルートと篠笛の狭間で生まれた狩俣さんのフルートは強烈な表現を得ていますよね。

ああ…自分の演奏法で影響を受けたものをもうひとつ挙げるとすれば、ローランド・カークです。彼はフルートを吹きながらそのまま歌ったりしますが、それを聴いて、「ああ、声も出して良いのだ」と思えるようになった。結果、息、声、管の音、この3つを同時に活かせる所に自分の表現が行きついたのではないかと思います。今回の録音をフルートに限定した理由は、楽器と声と息を同一線上に扱いたいという意識があったのではないかと思います。自分の肉声そのままを出し、フルートを開放する。さきほど「格好良い」という表現を使いましたが、格好良いものの条件として、オリジナリティやアイデンティティがあるのではないかと思う時があります。自分のダイレクトな息や声、ここに自分の音楽のアイデンティティがあるのかもしれません。

(2015年11月12日、聞き手:近藤秀秋)

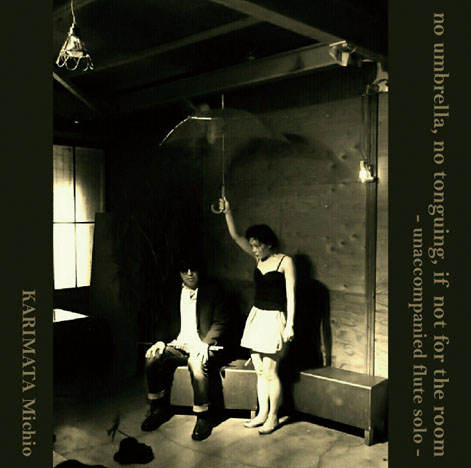

『狩俣道夫/ノーアンブレラ、ノータンギング、イフ ノット フォー ザ ルーム』

『狩俣道夫/ノーアンブレラ、ノータンギング、イフ ノット フォー ザ ルーム』

(Bishop Records, EXJP020)

- rain #1

- rain #2

- rain #3

- rain #4

- God bless the child

- umbrella #1

- umbrella #2

- on the blue corner of the room

- Habu no minato #1

- Habu no minato #2

- umbrella #3